05/28/04 瀬能さんに原稿を見ていただき、表記のミスを修正、また、補足をしていただきましたので、書き直しています。

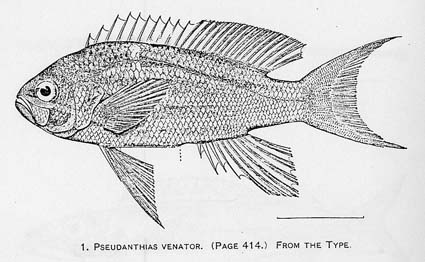

・1911年 アメリカの魚類学者、John O. Snyder は、鹿児島の市場で1尾のハナダイを入手し、これを、新種 Pseudanthias

venator Snyder として記載した。全長 118 mm の個体で、

採集場所、水深、採集方法などは何も触れていない。図や写真も掲載されていない。その記載を読むと、体側に3本の黄色い縦帯があるとされている。

・1912年 Snyder 博士は、Pseudanthias venator Snyder の線画を発表。この図を元にして日本産魚類検索の線画が描かれている。

・1913年 David S. Jordan、田中茂穂、John O. Snyder の3博士は、"A Catalogue

of Fishes of Japan" を発表。この中で、Pseudanthias venator

Snyder にクマソハナダイの和名が与えられている。産地は鹿児島としている。

*ここで、クマソハナダイという和名は、鹿児島の市場で採集された、3本線を持ったハナダイに付けられた和名であると言うことをしっかり記憶にとどめて下さい。

・1941年 黒田長禮博士は、沼津の近くの志下という場所で採集されていた2尾のハナダイ類を、Leptanthias

kashiwae Tanaka、カシワハナダイとして報告しているが、吻から眼の下を通って胸鰭基底下縁に達する白線はクマソハナダイの特徴に似ると書いている。また、背鰭棘5ー6番目の下から斜走する白線があるとも書いている。

・1960年 片山正夫博士は "Fauna Japonica: Serranidae" を発表。この中で、P.

venator Snyder を P. cichlops (Bleeker) のシノニムとした。博士が検査した標本は、すでに数十年も固定液に浸かったものであり、体側の黄色の縦帯は確認されていない。しかし、P.

venator Snyder を P. cichlops (Bleeker) のシノニムとしたことによって、クマソハナダイの和名は

自然とP. cichlops (Bleeker) に連動したのである。

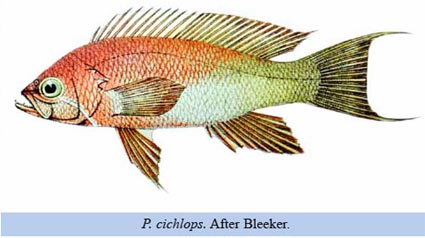

Bleeker 博士は、1853年にSerranus cichlops Bleeker を新種記載し、その後、1873年にkこの種をPseudanthias

属に移した。そのため、P. cichlops (Bleeker) では、命名者が (Bleeker) と括弧書きされている。P.

cichlops (Bleeker) のタイプ産地は、スマトラである。

片山博士は、分布域を東インド諸島、フィリピン、南日本とした。また、「黒田(1941)のカシワハナダイは 筆者の クマソハナダイ

P. cichlops (Bleeker) と同じ種であると」と述べている。従って、産地を鹿児島に沼津を加えている。

また、片山博士は、本種は P. taeniatus (片山博士の P. taeniatus は現在では

P. cooperi (Regan) カシワハナダイに再同定されており、真の P. taeniatus

Klunzinger はまったくの別種)に似ていると述べている。

・1983年、Randall博士は、新種 Anthias rubrizonatus Randall、現在のPseudanthias

rubrizonatus (Randall) を記載した。タイプ標本の産地は、ソロモン諸島のサボ島(ガダルカナルの近く、かっての激戦地)である。

・1984年 片山博士は、日本産魚類大図鑑の中で、P. cichlops (Bleeker) クマソハナダイを報告し、分布域を南日本、西部太平洋としている。この図鑑に掲載されたものは、Randall

& Hutomo (1988) によって、Pseudanthias rubrizonatus に再同定された。この見解については瀬能(1990)も同意している。

また、Psedanthias sp. にベニハナダイの和名を提唱している。この不明種は、Randall &

Humoto (1988) によって、Pseudanthias venator Snyder に同定された。しかし、瀬能(1990)は、ベニハナダイは

P.venator とは別種であり、むしろ P. engelhardi と比較されるべきであると述べている。

・1988年、Randall博士とHutomo 博士は、片山(1984)の P. cichlops (Bleeker)

を Pseudanthias rubrizonatus (Randall) に再同定した。

・1990年、瀬能博士は IOP DIVING NEWS に「ハナダイー最近の話題」として、クマソハナダイの分類についての解説を書いている。瀬能さんは、Randall & Humoto (1988) の見解に同意し、片山

(1984) の P. cichlops (Bleeker) を Pseudanthias rubrizonatus

(Randall) と認めた。さらに、P. cichlops (Bleeker) や P. venator

Snyder もそれぞれ別の種と考えたので、クマソハナダイという和名は自動的に元の P. venator Snyder

にあてられたのである。

ここがやっかいな話である。

また、上述のように、P. venator の和名はクマソハナダイになるので、P. rubrizonatus

には和名がないことになる。そこで瀬能(1990)では新たにアカオビハナダイなる和名を命名したわけである。

しかし、Randall & Hutomo (1988) の 「Pseudanthias sp. ベニハナダイ

を Pseudanthias venator Snyder のシノニムとする」という取り扱いについては保留した見解をとっている。

・1997年、瀬能さんは「日本の海水魚」で、アカオビハナダイは琉球列島からの報告が無いと書いている。補注:瀬能(1990)のアカオビハナダイの写真の撮影地が慶良間諸島となっているが、これは大瀬崎の誤りである。

・2000年、瀬能さんは「日本産魚類検索.初版」に以下のように整理し、補注も付けている。

Pseudanthias rubrizonatus アカオビハナダイ 南日本、中・西部太平洋

Pseudanthias venator Snyder クマソハナダイ 鹿児島

・2002年、瀬能さんは日本産魚類検索 第2版でも上記と同じ見解を保っている。

Pseudanthias rubrizonatus アカオビハナダイ 南日本、中・西部太平洋

Pseudanthias venator Snyder クマソハナダイ 鹿児島

Pseudanthias sp. ベニハナダイ 伊豆半島、柏島、琉球列島

*Pseudanthias cichlops (Bleeker) が日本に分布するかどうかは不明。

●P. cichlops (Bleeker)の実体については、Randall

& Pyle (2001) の中で、今日までに

認知されているいずれの種とも一致しないと述べられている。また、P. venatorについて

は同論文で有効な種として認められている。

参考図版集

クマソハナダイ Pseudanthias venator Snyder

Snyder(1912) より

Pseudanthias cichlops (Bleeker)

Bleeker (1872) より

タイプ産地は、インドネシアのスマトラ

瀬能(1990)は、Pseudanthias cichlops

Bleeker は、眼から下方に伸びる白色線の位置や、体側に赤帯が無い点等で、Pseudanthias rubrizonatus

アカオビハナダイと区別されると指摘している。

また、Randall & Humoto (1988) は、この Bleeker の図版についてこう述べている。

「ピンク色で、後半が黄色い点で、Pseudanthias bimaculatus (Smith) のメスの生きているときの体色と似ている。しかし、尻鰭の両端が長く伸びているのに対し、P.

bimaculatus ではやや尖る程度である。」

さらに、Randall & Pyle (2001)は、「P. cichlops は今日までに認知されているいずれの

種にも該当しない」と述べている。

関連写真集(平田智法さん撮影)

アカオビハナダイ Pseudanthias rubrizonatus

平田さんによると、赤帯がはっきりした個体では、その前縁の白い線は不明瞭になると言う。

カシワハナダイ Pseudanthias cooperi

ベニハナダイ Pseudanthias sp. ベニハナダイ

瀬能さんのコメントと僕とのQ&Aです

>>>>> 最後に >>>>>

P. venator についてはタイプ標本を調査し、手元に計数・計測データも標本写真もあり

ます。体長は82ミリあり、アカオビハナダイよりもかなり大きいという印象です。体側の

赤い帯の有無については不明ですが、このサイズで Snyder が記載していないということ

は、もともとないという可能性が高いと思っています。アカオビハナダイとは、これまで

に知られている色彩や側線下方横列鱗数の相違以外に、最長背鰭棘が第3棘である(アカ

オビでは第4棘)という違いも見つかっています(背鰭棘の長さについては Snyder の図

やそれを元にして描かれた魚類検索の図はやや不正確です)。全体的な印象はアカオビより

も顔が丸く、体高が高いようで、現時点では同種とはとても思えません。

一方、P. cichlops ですが、色彩を除けば、P.

rubrizonatus に非常によく似ています。

Bleekerの図を信用すれば、瀬能(1990)でも述べたように一応別種ということになりま

すが、もし Bleeker の図の色彩が不正確なら、両者は同種になる可能性があると思ってい

ます。もしそうなら、P. rubrizonatus はシノニムで消えますね。

> Bleeker の図版にはそういう間違いが散見されるのですか?

●なんとも言えません。図版の作製にはBleekerが現地で作ったメモをもとにして、専門

の絵師が彩色しているので、実物とは微妙に違ってくることはあり得ます。cichlopsの図

をみると、頭部の白色線は吻端からではなく、眼の下縁から斜め後下方に延び、胸鰭基底

下端よりもかなり下の方に向かって描かれています。この白色線は知られている種では通

常は吻端から眼の下を経て胸鰭基底下端に達しています。これは図が誤りである可能性を

示唆するものですが、今となっては標本で確認のしようもなく、信用するしかないわけで

す。

とにかく、P. venator が P. rubrizonatus

とは別種である限り、クマソハナダイの和名

が後者に対してあてられることはありません。当然のことですが、P. rubrizonatus が P.

cichlops のシノニムだったとしてもこの結論は変わりません。P. rubrizonatus にクマソハナダイの和名をあてることができるのは、P.

venator と P. rubrizonatus が同種である場合に限られます。ただし、その場合でも、一般性を考慮すれば、やはりアカオビハナダイが採用される可能性が高いと思います。

> この最後の一般性というのは、現在、アカオビハナダイの和名が既に定着しているか

> らと言うことでしょうか?

●そのとおりです。実際にどの程度一般性があるのかを客観的に示すのは難しいですが、

影響力の大きい魚類検索などの出版物で使用されているだけでなく、観賞魚関係の雑誌で

の使用頻度、水族館や博物館での表示なども考慮すれば、ということです。仮にクマソハ

ナダイとアカオビハナダイが同種だったとして、どちらの和名を残すかの議論になった時

には、クマソハナダイを残すのであれば和名の安定性や一般性を考慮してもなおかつアカ

オビハナダイを却下できる誰もが納得できる根拠が示されるべきでしょう。

引用文献

Bleeker, P. 1862-1877. Atlas Ichthiologique

des Orientales Neerderlandais. 1-9. 420 pls., Amsterdam.

Bleeker, P. 1872. Installment no. 25, pp. 61-100, pls. 289 (PERC.

XI)-300 in

Atlas ichthyologique des Orientales Neerderlandais, publie sous

les auspices du couvernement colonial Neerlandais, Vol.

7. Amsterdam.

Katayama, M. 1960. Fauna Japonica:Serranidae (Pices). Tokyo News

Service, Ltd.,

Tokyo, 186 pp., 86 pls.

Jordan, D. S. , S. Tanaka and J. O Snyder. 1913. A Catalogue

of the Fishes of Japan. Jour. Coll. Sci., Tokyo Imp. Univ.,

23(1), 492 pp.

片山正夫. 1984. 「ハタ科」.pp. 126-138. 日本産魚類大図鑑、東海大学出版会。

黒田長禮 1947. 駿河静浦付近産魚類目録追加(第6).植物及動物、9(5):75-80.

Randall, J. E. 1983. A new fish of the genus Anthias (Perciformes:

Serramnidae) from the western Pacific, with notes on A. luzonensis.

Freshwater and Marine Aquarium, 6(9): 27-37.

Randall, J. E. and M. Humoto. 1988. Redescription of the Indo-Pacific

serranid fish Pseudanthias bimaculatus (Smith). Copeia, 1988(3):

669-673.

Randall, J. E. & R. L. Pyle. 2001. Four new serranid fishes

of the anthiine

genus Pseudanthias from the South Pacific. Raffles Bull.

Zool., 49(1): 19-34.

瀬能 宏.1990. ハナダイー最近の話題.I.O.P. Diving News, 2(1): 2-3.

瀬能 宏.1997. 「ハタ科」.pp. 251-277.in 岡村 収・尼岡邦夫編、日本の海水魚.山と 渓谷社、東京.

瀬能 宏.2000. 「ハタ科」. pp. 690-731. in 中坊徹次編、日本産魚類検索(第1版).東 海大学出版会、東京.

瀬能 宏.2002. 「ハタ科」.pp. 690-731, 1532-1540. in 中坊徹次編、日本産魚類検索 (第2版).東 海大学出版会、東京.

Snyder, J. O. 1911. Description of new genera and species of

fishes from Japan and the Riu KIu Islands. Proc. U. S. Nat.

Mus., 40(1836): 525-549.

Snyder, J. O. 1912. Japanese shore fishes collected by the United

States Bureau of Fisheries Steamer "Albatoros" expedition

of 1906., Proc. U. S. Nat. Mus., 42(1909): 399-450, pls. 51-61.