5.婚姻システムと性差(拡大発展期)

1)新しい技術と研究体制

行動生態学の新しい理論の発展とは別に、新しい研究手法も開発され、生理学的な面からのアプローチも産まれてきました。従来は、生態屋は採餌や産卵を、資源屋は年齢や成熟を、生理屋は呼吸や内分泌を・・等とそれぞれが同じ魚を扱っていても、研究は別という体制が多かったのですが、相互に協力し合い、新しい手法も導入して、多角的に調べるという共同研究も少しずつ増えてきました。解析手法としては、電気泳動法による酵素の分析、耳石の日輪研究、電子顕微鏡や走査型電子顕微鏡による微細構造の観察など、採集標本から得られる情報も豊富になってきたのです。また、アクリル塗料の刺青による標識はそれ自体は大した技術革新とは言えませんが、生態屋にとっては個体識別を進める上で大きな進展でした。それと、

もう一点。パソコンの普及は’80年代半ばから急激に進んだように思えます。さらに加えると、統計学の発展ですが、これを僕は語りたくありません。

1979年、ロリ・ベルさんとモイヤーさんの共同研究であるクマノミの地域個体群の遺伝的距離の研究が始まり、小笠原(父島)、三宅島、高知(宿毛)、鹿児島(錦江湾)、奄美(加計呂麻島)、沖縄本島で標本が集められました。クマノミの地域個体群による色彩や形態的な差違は、Moyer(1976)に依って既に報告されていました。しかし、その差違を作り出す遺伝的な根拠については、まだ、未知だったのです。遺伝的な距離を調べるというのは、酵素を比較することによって異なる個体群の血の繋がりの強弱を計ることです。今なら、DNA

の比較と言うことになるでしょう(DNAの解析技術が普及し始めたのは80年代の終わりくらいでしょう)。1980年に中園さんと僕は、鹿児島と三宅島で採集を手伝いました。鹿児島では四宮さんのご協力を得て、錦江湾でクマノミを採集しました。酵素を比較するため、分析するまで低温で保存しておかないとならないので、同じく、遺伝的距離を研究している会員の増田育司さんにも液体窒素の入手でお世話になりました。錦江湾では、イソギンチャクの密度が高く、絨毯のように並んでいました。ここのクマノミは面白く、捕らえようとすると、イソギンチャクに逃げ込まないで、どんどん、逃げていました。イソギンチャクが分散している三宅などでは考えられないことです。追い回している内にクマノミが息切れし、タモ網で捕まえることが出来ました。このことには大きな意味があったのですが、それに気がつくのは10年ほど後のことでした(詳しくは後で)。

ロリさんは採集した標本を抱え、冬に東北の大槌にある東大の海洋研究所の沼知教授の指導の下で酵素の分析を行いました。時折、電話すると「寒い、寒い」と笑っていました。この研究結果(Bell

et al., 1982 )では、色彩や形態的な違いから予測された通り、小笠原の個体群が最も孤立した存在であることを示していました。

2)オスのクラスタリング

趨勢とは断絶し、従前の手法と体力だけで続行されている研究もありました。

鹿児島から戻り、三宅に行きました。'79年までは、伊ヶ谷港から北西に延びる溶岩台地に沿って群居する5つの複雄群を調べていました。現在、ここは防波堤の拡張工事で、もう全く変わってしまっています。

図17 キンギョハナダイの産卵 上層で求愛する雄へ泳ぎ上がる

メス達。オスは胸鰭を水平に拡げ、ジグザグに泳ぎます。

この時に、下から見上げると胸鰭の斑紋が実にめまぐるしく

動くのです。紅海型のものでは、この斑紋が異なります。

産卵後に、群れの中の雄が一カ所に集まり、体を白く変化させながら体側誇示を行っていました。日中に、群れの中の一部の雄が隣の群れの方へ泳いでいき、隣の群れの雄と体側誇示をしたり、追い合いをしたりするのもよく見られましたが、産卵後に同じ群れ同士の雄が全て集まるのは、群れの雄が全て生き残っているかどうかを調べるかのように思えました。社会のアセスメントと言う奴でしょう。日没時の産卵時間帯には、海底に潜むアカエソがキンギョハナダイの群れを襲うことが良くあるのです。もっとも、捕食には失敗の方が多いように見えました。こういう行動はクラスタリングと呼ばれ、他の魚種でも知られていました。例えば、スジベラです(Tribble,

1982)。

時折、クラスタリングに大型のメスが加わることがありました。

図18 キンギョハナダイの複雄群でのクラスタリング

この写真では、1尾の大型のメスが加わっています。背鰭の第3棘の先端がかなり伸びているのが分かるでしょう。このメスは産卵せず、その後、1尾の雄が失踪した後に、一気に体色・斑紋が変わり始めました。7/10に採集して、生殖腺を調べ、性転換中であることを確認しました。

キンギョハナダイには小さな群れもあります。そしてオスが1尾だけの単雄群も見られます。それまで調べていた複雄群と比較するため、'

80年に定点を増やしました。2000年の噴火前、伊ヶ谷港にガイドロープが張られていましたが、その一端の小さな崖に沿って、3つの単雄群が居たのです。毎晩、産卵が終わると、雄は隣の雄とそれぞれの群れの中間で体側誇示のディスプレイをしていました。お互いの存在を確かめ合うかのようでしたね。これもクラスタリングなのでしょう。

伊ヶ谷には、2001年の秋に東京都の委託調査で訪れました。このロープは残っていましたが、海底は火山灰にすっかり覆われてしまい、海藻やイシサンゴは殆ど死滅していました。

この夏、桑村さんが三宅へ初めて訪れました。この頃、桑村さんは論文も一段落していたのでしょうか?テンジクダイ科やシクリッドにも対象を拡げている様子でした。三宅の色んな魚の産卵を見に来たという感じもありました。充填期だったのかな?

図19 桑村さん(後列の右端)を交えてTMBSの庭で

3)画期的な出版

翌、1981年の初夏、広島大学の研究船に乗って、トカラ諸島の研究航海へ参加しました。まあ、とても楽しかったですね。口之島、諏訪之瀬島、中之島で潜り、諏訪之瀬島と中之島に上陸し、動物学教室の先生から頼まれていたサワガニの採集も行いましたが、ブトに刺されまくりでした。小さな沢を泳ぎ上がっていくオオウナギの姿も見ることが出来ました。この頃は、ハウジングに入れた8ミリカメラを使っていました。大きく、重く、そして、録画時間はたったの3分間。今のディジタルビデオとは隔世の感があります。その後、口永良部島へも寄り、本村港の湾口でキンギョハナダイを採集しました。

この夏、三宅へ行き、Thresher 夫妻と一ヶ月、一緒に過ごしました。ご主人は

Ronard といい(愛称ロン)、「Reproduction in Reef Fishes」という大著を著した方です。奥さんのアン(A.

Gronell) は、当時ヨウジウオの研究者でした。お二人は今、タスマニアに住んでいます。ロンさんは、その本の原稿を準備しているところで、日本産魚類の研究成果を集めていました。延々と2時間ほどキンギョハナダイの産卵のことで質問責めに合い、消耗しました。本は1984年に出版されましたが、この手の本では、古典的名著である

Breder anad Rosen (1966) の「Mode of Reproduction in Fishes」があります。これは魚類全般の繁殖様式の総説であり、現在もこれを凌駕する本はありません。ロンさんの著作は、浅海岩礁やサンゴ礁に生息する魚達に焦点を絞り、その繁殖行動や初期発生を取りまとめたもので、大変に貴重な著作です。しかし、もう20年近く経過しました。その後の多くの研究成果を加えて取りまとめ直し、「Reproduction

in Reef Fishes」の第2版が出ると素晴らしいだろうなと思います。例えば、キタマクラ、ヨソギ、カワハギ等の仲間や、海産カジカ類、ハゼ類など、AUNJで取り上げていることなども、この本の中では触れられていない知見なのです。

この頃、TMBSのマーサさんは、テングサが揺らぐ、砂質底の上でコブヌメリの産卵を調べていました。僕も時々一緒に見ていましたが、オスが尾鰭を支えにして、立ち上がるディスプレイ等は始めてみる行動でした。ペアがホヴァリングしながら並び、卵は尻ビレで出来るトンネルの中を通りながら受精し、ペアの後方へ流れます。卵は沈みもせず、浮き上がりもしない比重でした。卵も採集し、水槽で観察しました。13時間ほどで孵化し(相当に早いものです)、仔魚は直ぐに下へ泳ぎ下る行動を示していました。また、それまで、ネズッポ類の卵膜には亀甲模様があるとされていましたが、この魚の卵にはありませんでした。卵が浮上しないで、孵化が早く、直ぐに海底に降りようとする仔魚の行動を見ていると、これらはあまり分散しないのだろうと感じました。現在でもそうですが、産卵までは良く調べられている魚でも、その後のことが不明なままの魚は相当に多いのです。

このコブヌメリの産卵生態については、「Reproduction in Reef Fishes」の中と、Fricke and

Zaiser (1982) にごく簡単に紹介されています。

続いて、1985年にはドイツのH. Frickeの本が日本語訳で出版されました。「サンゴ礁の海から」(思索社)です。有名なLorentz博士に師事して学位を取られた方だけに実験行動学の手法を用いて、サンゴ礁魚類の行動を事細かに分析しています。翻訳は、日本の若手研究者により分担して行われ、日高敏隆博士により監修されたものです。あまり、知られていない本のようですが、内容は濃く、魚類だけでなく、無脊椎動物や爬虫類などの話も網羅されています。特に「喰う、喰われる関係」や「ガーデンイールの生態」などは最近、繁殖に偏りがちな生態観察とは別の視点で生き物の生活を見直す点でも、現在も新鮮な興奮を与えてくれるものだろうと思います。フリッケ博士は現在はシーラカンスの生態を追っていることでも有名な人です。また、原著は行動生態学の流行の少し前、1976年に出版されたもので、行動の解釈には少し面食らう方がおられるかもしれません。「訳者あとがき」からちょっと引用しましょう。

「動物の行動の適応的意義が種族維持にあるとする考え方から、個体の利益(繁殖)のためのものとする考え方への理論的大転換が起こり、行動生態学と呼ばれる学問分野が興隆してきた。けれども、これらのハンディによって本書の魅力が損なわれてしまったわけではない。軽妙でしかも卓抜な実験を海中で次々と繰り広げるフリッケの研究スタイルは、ときには調査結果やその解釈以上に、プロセス自体が読み手をワクワクさせるのである。」

この理論的大転換は、さまざまな書籍で紹介されていますが、一つ、代表的なものを挙げると、R. Dawkins 博士の「The

Selfish Gene」でしょう。原著は1976年に、日本語版は「生物=生存機械論」として紀伊国屋書店から1980年に出版されています。当時、院生仲間で話題になり、酒の席で大論争も引き起こした因縁深い本の一冊です。よ−やったわ!ちなみに、今西錦司さんの著作も、しばしば、火薬庫となったものでした。僕らより一世代前は、ルイセンコ論争だったような。この世代には、ロシア語を勉強した人がかなり多かったような気がします。

出版物の紹介で、少し、時間が進みました。次は、また、少し戻ります。

今日はここまで。’90年代はまだ、遠いなー。8/27/02

9/4

4)鎖国から開国へ

1982年、筑前沖の島への調査を開始しました。また、この年には大きな活動が始まりました。文部省特定研究の「生物の適応戦略と社会構造」というプロジェクトでした。脊椎動物班に加わりました。その成果は東海大学出版会から「動物・その適応戦略と社会」という全17巻のシリーズで出ています。その中の1冊が海産魚類グループがまとめた「魚類の性転換」なのです。この特定研究については岸 由二(1991)が「進化・2−進化思想と社会」という本の中で詳しく紹介しています。論調は厳しく、しかも正当であると思います。このプロジェクトは1983年にスタートしました。

この頃、既に次の世代が動き始めていました。そして、この特定研究を機に、さらに行動生態学への取り組みに拍車が掛けられたと言っても良いでしょう。前出の岸氏はこれを「鎖国から開国へ」と表現しています。海に限って話をすると、多くの人が性転換や婚姻システムにターゲットを絞って海に入り始めました。その多くは1950年代生まれの人達です。また、タンガニーカ湖への研究者の派遣が軌道に乗り、多くの人達がこの新天地で、シクリッド類の生態、分類に挑みました。これを拡大発展期と言っても良いでしょうか?

日本の学会などで「婚姻システム」という言葉が使われ始めたのがこの頃です。柳沢康信氏のダテハゼの研究(Yanagisawa、1982)、桑村哲生氏によるホンソメワケベラの研究(Kuwamura,

1981, 1984)、Moyer and Yogo(1982)のムナテンベラの婚姻システムについての研究等でしょう。

5)早手回しの性転換

さて、この頃、モイヤーさんはウミスズメ類やキリンミノカサゴの研究をまとめ終わり(Moyer,1979, 1981)、アブラヤッコの観察に熱中していたように思えました。彼は、アメリカンハイスクールから半年間の有給休暇(サバティカル)をもらい、世界一周をしました。1980年の秋から翌年の春です。なかでも、オーストラリアとカリブ海でのキンチャクダイ科の生態研究には多くの日数を割いたようです。今、彼からの行程を書いた手紙を見ていますが、喜びに溢れた彼の表情が目に浮かびます。後から聞いた話では、カリブ海のサンブラス諸島での生活と研究が凄くお気に入りのようでした。彼はピアノを弾くという芸の他に、とてつもなく、くだらない隠し芸を持っています。ヒキガエルの鳴き真似などは素晴らしいものでして、「rivett!」と鳴くのですが、これを盗んで、女子高校生の前で披露したこともありました。もう少し、高度なものの一つがゲップです。いつでも出せます。これには驚きましたが、彼が泊まったサンブラス島のある主人は、ご機嫌になってゲップ芸を自慢するモイヤーさんに対し、「そんな程度でよくもねー」と言う感じで、ケチの付けようのないゲップを披露したそうです。彼は愉快そうに「負けたよ。彼は大リーグだよ」と言っておりました。野球の好きなモイヤーさんは、「大リーグ」というのが最上の賛辞なのです。

ともかく、その頃は、性転換ではトピックとなる early sex change (早手回しの性転換)のことが彼の頭を占領していたようです。彼は、学位を取ることには執着しないで、若手の研究者を育てることをとても大事にしていました。自然な成り行きで、彼は、その後、1991年に東大から学位を得ます。三宅島でのアブラヤッコで発見した、ハレムから出て、単独生活を送りながら性転換する個体があることを彼は黙っていました。と言うのも、その頃、オーストラリアのAldenhoven

という女性が別のキンチャクダイ科魚類で同様なことを学位論文の骨子として準備していたからです。彼は、彼女が学位を取得するまで待っていたのです。

この頃、魚類の性転換と婚姻システムとの関係を追求する研究では、アブラヤッコのようなハレム社会を作る魚類と共に、一次オスと二次オスとが現れるベラ類での検証が進んでいました。Warner(1984)の研究を一部紹介しましょう。

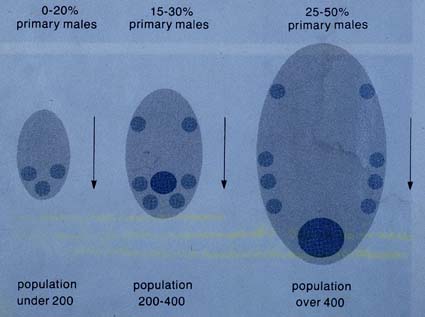

図20 個体群の密度とTPオスのなわばりの関係

(Warner 1984より一部改変して引用)

上の図では、ブルーヘッド・ラス、Thalassoma bifasciatum

の3つの産卵場を並べています。楕円が産卵集団の大きさを示し、薄いブルーの○がTPオスの縄張り、濃いブルーの○がIPオスの群れ産卵の場所を示しています。矢印は潮流の方向です。一般に、沖へ潮が流れ出す岩礁部(サンゴ礁)の先端が好適な産卵場所です。どんなことを表している図かというと、産卵集団が大きくなるにつれ、IPオスが増えて彼らは段々と先端に集まります。それにつれ、TPオスのなわばりは少しずつ先端から排除され始めることを示しています。IPオス(一次オス)が多数、群がることにより、TPオスはなわばりを守ることが無理になり、群れ産卵に加わることさえ起こします。こういった異なる大きさの産卵集団の中での一次オスの割合は個体数に比例して増えていくのです。一次オスの割合がさらに増えると、

メスから性転換する個体は居なくなることも考えられます。性転換してTPオスになっても、うま味がないのです。場所によって、ペアと群れの双方の産卵が見られる場合とそうでない場合とがあるのは、こうした産卵集団の大きさの違いにより、

TPオスのなわばりの効果が変動するからと考えられます。

一例を挙げると、ニシキベラは、三宅ではペアと群れで産卵し、大型のTPが少数、居ます。駿河湾では東海大の小林弘治さんが、ニシキベラの性転換を研究し、TPも二次オスも居ない雌雄異体と発表しています(Kobayashi,1999)。さて、皆さんの観察と照らし合わせるとどうでしょうか?

密度の少し低いところでは二次オスが出てくると考えています。

加えて、婚姻システムや性転換の問題とは別に、子育てに関する研究が進んだのもこの時代でしょう。一つには、海外での子育てと性の役割の理論研究、それと日本人研究者のタンガニーカ湖でのシクリッドの生態研究がこれに火を付けたのです。この辺の話は、また後で。

6)勇気ある女性達

1983年には、沖の島に加え、鹿児島県坊津での調査が始まりました。中園さんはコウライトラギス、ナガサキスズメダイ、須之部さんはナンヨウミドリハゼ、僕はオキゴンベに的を絞りました。この初夏に、沖縄県の瀬底島で、第1回目の特定研究、海産魚類グループのワークショップが開かれました。休み時間に礁池で潜っていると、突然、卵保護中のムラサメモンガラに噛みつかれそうになったのを覚えています。本当にびっくりしました。この後、八重山の黒島へ行き、キンギョハナダイを捜しましたが、幼魚以外は見つからなかったですね。場所によってキンギョハナダイのオス、メスのサイズが随分と違うので、サンプルが欲しかったのですが。戻って、直ぐに三宅島へ行きました。キンギョハナダイの最後のつめでした。水中ハウジングに照度計を入れ、産卵時刻と水中の明るさの関係を調べるデータを取りました。この時に、TMBSには、麻生一枝さんと吉川朋子さんが遊びに来ており、仲良くなりました。お二人は、すっかり魚類研究にのめり込んでしまい、その後、職を辞め、オレゴン大学、プエルトリコ大学の修士課程、ハワイ大学の博士課程へと進みました。冒険ですね。驚きました。吉川朋子さんの研究成果は、「魚類の社会行動1」に出ていますね。

この夏に、コウベダルマガレイの産卵を見ることができ、モイヤーさんと共同で調べました。この産卵を見たのも単なる偶然でした。伊ヶ谷にテンスモドキが現れ、それを調べているときに、海底にいたダルマガレイの1尾が頭をもたげるのに気づき、オヤッと見ていると直ぐに産卵したのです。一度、眼にすると次からはごく簡単に観察できるようになりました。全ての調査を終え、9月に僕は戻ったのですが、その後、10月に三宅島の雄山が噴火しました。モイヤーさんは噴火直前に伊ヶ谷で潜っており、波打ち際にイタチが群れて海に飛び込むのを見て、噴火するなと思ったそうです。テンスモドキも面白かったのです。あの10センチ程度の個体は、成魚だったのでしょうか?ヒラベラ類は、何故か、老幼がわかりにくいのです。

図21 三宅島伊ヶ谷でのコウベダルマガレイの産卵

1984年6月に特定研究ワークショップ第2回目が三宅島で開かれました。噴火の後も生々しく、溶岩の下に埋もれた阿古の集落や水蒸気爆発で枯れてしまった新澪池等を皆で見て回り、体育館の鉄骨が溶岩流に押しつぶされて、コイルのようになっているのを見たときには唖然としました。この時には、海産魚類グループには女性は居ませんでした。しかし、すでに、現場では、多くの女性達が、粘り強い観察研究を始めていたのです。欧米に比べると、遅れてはいましたが、前出の吉川さん、麻生さん、アメミハギの赤川 泉さん等はその筆頭でしょう。

7)ターニングポイント

この年、いよいよ、論文の纏めが忙しくなり、海にも入れず、不快指数は最大値に達していました。毎日、170以上の高血圧でした。学位論文のまとめに四苦八苦し、潜水作業のアルバイトをしながら、焦りを覚えていました。学位を取ったのは、1984年、終わってみれば、なんと言うことはないような、ちょっと白けた気分でした。でも、その白けた気分を吹き飛ばしてくれたのが、1985年に東京で開かれた第3回インドー太平洋国際魚類会議でした。E.

Clark 博士と会えたのは凄く嬉しかったです。彼女の著書「銛を持つ淑女」を高校生の時に読んで、この世界に入ろうと思ったからです。感謝を込めてそのことを伝えると、彼女はにっこりしていました。

僕は礁魚の繁殖に関するシンポジウムで発表しました。このシンポのコンビナーはモイヤーさんと中園さんでした。日本からは、桑村さん(子育てはどちらの性が行うのか?)、柳沢さん・越智さん(クマノミの継父)、四宮さん(アナハゼの交尾生態)、それと僕(キンギョハナダイ)が発表をしました。あとは外国(イスラエル、英国、米国、カナダ)から6名の計10名でした。この時に、キンギョハナダイで既に学位を取っていたイギリスのShapiro博士と知り合いました。謹厳実直と言う感じでした。実は、この時に、「魚類の性転換」の英語版を出版する計画が持ち上がっていました。Shapiro

博士が米国の出版社と交渉し、英訳は麻生さんと吉川さんが既に始めていました。しかし、残念ながら、これはボツとなりました。会議の後にシャピロさんが京都旅行をするというので、その予約に付き合いましたが、「お布団が良いですか、それともベッドですか?」と係員が聞くのに、僕に「どうしよう?」と聞くので、「あなたの好みでしょ」と言ってしまいました。冷たい奴やなー。

1986年の春、特定研究の海産魚類グループの総決算でもある性転換シンポジウムが白浜で開かれました。このシンポジウムで、僕は中嶋康裕さんと出会い、植物の河野昭一さんとも知り合いになりました。魚だけでなく、生物の雌雄性をフィールドで調べている人達の存在を知って、何か、大きな力を得たように思えたのです。シンポの結果が出版となると言うことで、毎日、原稿の詰めで追いまくられました。あれほど、多量の論文を読んで、整理したのは初めてのことで、もう、今後、あんなことは出来ないだろうなあと思います。

本は1987年に出版されましたが、さっぱり売れませんでした。それでも、良かったのです。大学生協の図書の人にお願いして、平積みにしてもらった真新しい本の表紙を見るだけで、とても嬉しかったのです。